箪笥の裏。― 2009/8/25 火曜日

桐箪笥だけに限らず、たんすを選ぶ際に一番重要なのは『裏板』です。

家具は通常家の壁側にほとんど壁につけるようにおきます。

そうするとそこに湿気がたまり、そこから腐食がはじまったり、カビが

生えてきます。

腐食が始まることによってたんすの中にも湿気が入り衣類をだめにしてしまいます

ですから湿気に一番強い桐が使われるようになりました。

現代でもクローゼットのなかは桐を使っていらっしゃる方もいらっしゃいますが

クローゼットだと湿気を完全に遮断することができずに何年も

衣類を入れっぱなしにしておくとカビが生えたりしてきてしまいます。

その点『総桐箪笥』は引き出しを本体と隙間なく作り、完全に湿気を遮断しますので

絶対にカビが生えたりすることはありません。

会津の良質な『桐』、会津の職人が作り上げた総桐箪笥。

引き出しの裏、中、も100%会津の桐を使用しています。

全部桐を使うことによって安心して衣類、お着物を収納できます。

からくり箪笥。― 2009/8/22 土曜日

今日は会津松本の箪笥のなかでも、かなり人気のある

『からくり箪笥』について説明します。

1つのからくり箪笥に四点もからくりがあり、今日はそのうちの

1つの『上げ底』を説明します。

上の画像を見ていただくと底板が一番下についてなくて、

途中で止まっているのがわかると思うのですが、引き出しを

後ろから見ていただくと底板の下に1つ引き出しが付いています。

引き出しを全部引き抜かないとこのからくりにはまず気づきません。

からくり箪笥にしかつけられないということではなく、

会津松本は製造元ですので全ての桐箪笥にこのからくりをつける

ことができます。

以前にも紹介した隠し箱ですが、通常は一番下の引き出しを抜いて

真ん中に1つA4サイズの隠し箱がありますが、今回の特注たんすは

左右にA4サイズの隠し箱を2つです。

ふたを載せると木目もちゃんとそろっているので、どこに隠し箱

があるのかわかりません。

A4サイズだけではなく、隠し箱の大きさも指定できますのでとても便利ですし、

万が一泥棒に入られてもここに隠しておけばまずばれることはないと思います。

隠し箱の特注で多いのがA4サイズではなく、少し大きめにB4サイズにしたり

するお客様が結構要られます。

せっかくの『総桐箪笥』ですから、自分にあった桐箪笥を作ってもらうほうが

いいと思います。隠し箱を二つにしたりサイズを変えてもお値段もあがりませんので

ぜひ自分だけの特注箪笥をつかってみてはいかがですか?

ほぞ組み。― 2009/8/19 水曜日

桐箪笥を作るうえで職人が一番気をつけるところは引き出しの

前板と側板をつないでいるところの『ほぞ組み』といわれる部分です。

前板を凸にして、側板を凹にします。そして横からはめ込みます。

金釘を一切使わずにのみで隙間なく組みます。

上の画像は11-3というたんすで、浅いタイプの引き出しなので二枚ほぞ

ですが、通常のたんすだと五枚ほぞ、六枚ほぞ、になります。

この技術は桐箪笥職人しかできません。

こういう技術を使うことによって何十年にもわたって使っていただける

『桐箪笥』が出来上がります。

かんなくず。― 2009/8/17 月曜日

桐箪笥を作るうえで一番重要な道具は『かんな』です。

いろんな業種の人がかんなを使いますが、桐箪笥を作るうえでの

かんなが一番難しいと思います。

なぜかというと、今はいろんな機械がありかんなを使う用途は肌触りを

よくするためにつかいます。桐箪笥職人はもちろん肌触りをよくする

ためにもかんなをつかいますがそれ以上に、引き出しの幅を調整したりする

為にもつかいます。ですから桐箪笥職人にとってかんなはとても重要な

道具なのです。

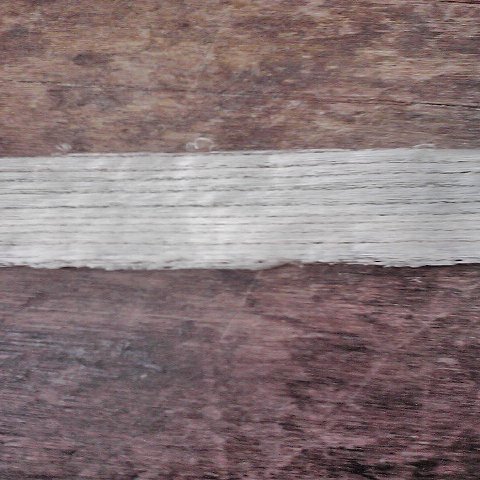

かんなをかけるのが上手かどうか見分けるのはかんなくずをみればすぐわかります。

かんなが上手な人のかんなくずはまるまったりせずに紙のようにかんなから出てきます。

上の画像のように平らなかんなくずがいいかんなくずです。

下の画像はまるまってでてきてあまりいいかんなとはいえません。

かんなが綺麗に研げていても裏刃はきちっとかかっていないと上の画像の様な

綺麗なかんなくずはでてきません。綺麗なかんなくずを出せるようになるには

最低でも五年はかかります。

『木釘』。― 2009/8/6 木曜日

今日は『木釘』について説明します。

会津松本の桐箪笥は凸凹に加工して金釘を一切使わずにつくりあげます。

凸凹にしてさらに頑丈にするために『木釘』を凸凹の上から打ちます。

金釘を打つとそこから腐食がはじまったり、着物や衣類に錆びが

移ったりしてしまうのでわが社の桐箪笥には金釘を一切使わずに

木釘で止めます。

この木釘にも大、中、小とあり、たんすを作り始める前から一本一本

手作りでのみだけで仕上げていきます。えんぴつをカッターで削っていく

要領といっしょです、機械でも木釘は作れるのですが機械で正確に

造られたものよりも職人が手作りで作った木釘のほうが少し凹凸があり

釘としての効き目もあります。

木材は湿気を吸収するので時間がたつとどうしても木釘が柔らかくなってしまうので

実際にたんすに打ち込む前に、フライパンでかるくあぶってから打ち込みます

少し焦げ目が付くくらいが丁度いい硬さになります。

この技術も昔から受け継がれてきた技術です。

たんすの裏。― 2009/8/5 水曜日

たんすに限らず家具を選ぶ際に一番重要なのが家具の裏側です。

家具は通常部屋の壁側におきます、そうすると壁とたんすの間が実は一番湿気が

たまりやすく、たんすの裏側から腐食していくケースが一番おおいです。

会津松本の桐箪笥は『総桐箪笥』ですから、もちろんたんすの裏板も良質な

会津桐でできています。厚みも約1cmもある材料を裏板に使っています。

催事などで展示する場合もお客様に必ずたんすの裏を見てご購入していただきます。

裏側も一切金釘を使わずに木釘だけで造っています。

topページに戻っていただくと全国の展示会日程が載っていますのでお近くで展示会があるときは

ぜひ、ご覧になってみてください。